BMWは2013年にEVの「i3」で小型ガソリンエンジンを発電用に積む「レンジエクステンダー(REX)」を提供。しかしi3の生産終了とともにレンジエクステンダーはBMWのラインナップから消滅しました。本記事ではREXの仕組み・メリット・デメリット・消滅理由・e-POWERとの違い・復活可能性を徹底解説します。

レンジエクステンダー(REX)の概要

BMW i3 REXに搭載されたレンジエクステンダーは、小型ガソリンエンジンを発電専用として使用するシステムであり、エンジンは駆動輪とは完全に切り離されている。

バッテリー残量が一定以下になると自動で起動し、発電した電力で走行を継続します。

上記の通り、エンジンは一切車輪を駆動しない点が最大の特徴であり、システムとしては「純粋なEV」に近いものといえます。

世界のレンジエクステンダー(REX)定義

レンジエクステンダー(REx)とは、機構としてはエンジンが発電機となるシリーズ・ハイブリッドの一種です。ただし、e-PowerともPHEVとも異なる点に注意が必要です。

米カリフォルニア州大気資源局(CARB)では、レンジエクステンダーEV(REX)をZEV(ゼロエミッション車)として分類とするため、様々な制限規定を設けています。

- 少なくともEVとして75マイル(121km)の航続距離を持つこと

- 補助電源装置(APU)による航続距離は、EVのそれ以下であること

- APUは電池のSOC(State of Charge=充電率)設定下限値以下で作動すること

- ZEV規制に適合させるため、北米仕様ではタンク容量を9L→7.2Lへ削減

- 上記の非常に少ないガソリンタンク容量を見れば、エンジンを航続距離を延ばすために用いるのではなく、EVの電池容量がゼロになった時に充電場所まで移動するために使う緊急用途であることが理解できるでしょう。

シリーズハイブリッド方式との違い

レンジエクステンダーとよく比較されるのが、日産e-POWERに代表される「シリーズハイブリッド」です。しかし両者は目的も制御ロジックも異なります。

レンジエクステンダー vs シリーズハイブリッド(比較表)

| 項目 | BMW REX(i3) | シリーズハイブリッド (日産e-POWERなど) |

|---|---|---|

| 基本思想 | EVの航続距離を補う“補助発電機” | モーター走行のハイブリッドとして高効率走行 |

| エンジンの役割 | 発電のみ(駆動不可) | 発電のみ(が、車速や出力に応じ調整) |

| EVとしての独立性 | ほぼEV。エンジンなしでも走れる | エンジン補助あり前提のハイブリッド |

| 航続距離の考え方 | バッテリー不足時のみ発電で延命 | 常にエンジンで発電して効率を最大化 |

| ベース車のジャンル | 純EV | ガソリン車ベースの電動化 |

| エンジン出力 | 極小(600ccクラス) | 1.2~1.5L程度で高出力化 |

| BMW視点での位置づけ | 特殊な航続補助装備 | エンジン効率中心のハイブリッド方式 |

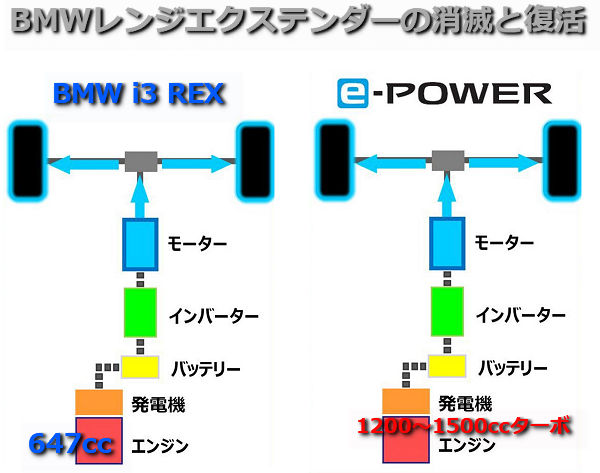

BMW i3 REX方式(イメージ)

- 基本はバッテリー駆動 :充電 > バッテリー > モーター > 駆動

- バッテリーが無くなった時:エンジン発電・充電 > バッテリー > モーター > 駆動

日産e-Power方式(イメージ)

- 基本はエンジン発電 :エンジン発電・充電 > バッテリー > モーター > 駆動

e-Powerとレンジエクステンダーを混同しない

e-Powerとレンジエクステンダー(REX)を混同しているサイトが多いのですが、完全な誤りです。

REXはあくまで「EVのバックアップ」であり、一方e-POWERは「エンジンを効率よく発電機として使うハイブリッド」である点が決定的な違いです。

- e-Power:バッテリー容量が小さく、動力元は、発電エンジンがメイン。1.2L超のエンジンで発電パワーが大きく、高速走行も余裕

- REX:バッテリー容量が大きく、動力元は、バッテリーがメイン。電欠直前でエンジン駆動。650ccエンジンで発電パワーは最小限。発電力不足で高速走行や坂道走行も厳しい。

i3レンジエクステンダーのメリット

- 2輪用エンジン流用でコンパクト・軽量(i3では約120kg増)

- BEV長距離走行時の「電欠不安」を解消

- 急速充電ができない環境でも実用性が高い

- 純EVとしての静粛性・レスポンスを維持

- エンジンを駆動に使わないため、構造がシンプルで壊れにくい

- BMW i3では、基本的にBEVとしての使い方であり、バッテリーが無くなると2輪車用2気筒エンジンが発電し、モーターを駆動するもの

- あくまで電欠停止という最悪の事態を避けるために、最低限の発電能力で近くの充電スポットにたどり着くための発電エンジンという仕組みです。

メリット比較表(他方式との比較)

| メリット | REX | e-POWER | PHEV |

|---|---|---|---|

| 航続距離 | △(タンク7.2L分) | ◎ | ◎ |

| 静粛性 | △(バイク用2気筒) | 〇 | △(基本BEV利用。エンジン音が気になる) |

| メカ構造の単純さ | ◎ | ◯ | 〇 |

| EV感の強さ | ◎ | ◯ | ◎ |

レンジエクステンダーのデメリット

- PHEVと異なり、REXには様々な制限があり、夢の航続距離延長の仕組みではなく、電欠回避のために無駄な発電エンジンを積むだけのものとなっている

- ガソリンタンクが必要となり、完全なゼロエミッションにはならない

- 整備項目が増える(オイル交換など)

- WLTP/NEC税制優遇が受けにくい

- EVとしての設計が複雑になり、コストが増大

- 家庭用充電器を備え、BEV利用がメインの方は、エンジンがめったに始動せず、故障の原因に

- 発電能力が高くないため急勾配や高速巡航では「発電力不足=パワー不足」となり、通常走行に耐えられないケースが多発した

デメリット一覧表

| デメリット項目 | 説明 |

|---|---|

| 重量増加 | ・発電機・エンジン・燃料タンク追加で120kg増 ・120kg分のバッテリーを増量した方が安い可能性も出てきた |

| 整備コスト | エンジン関連の定期整備が必要 |

| 完全EVではない | 環境規制上のメリットが薄い |

| 高負荷時の発電不足 | 急坂でバッテリーが減ると性能低下 |

| 本体価格の上昇 | 複数システム併用で製造コスト増 |

BMW i3 REX の特長・スペック

i3 REXは「都市型EV+航続延長」というコンセプトを実現した唯一無二のモデルで、カーボンシャシーや先進的な内装などBMW電動化の象徴となった。

i3 REX スペック詳細表

| 項目 | i3 REX |

|---|---|

| 電池容量 | 33kWh / 後期42.2kWh |

| モーター出力 | 170ps(125kW)/25.5kgm |

| 発電用エンジン | 647cc 2気筒(BMW C650GTベース) |

| エンジン出力 | 34ps(発電専用) |

| ガソリンタンク | 9L(米国版は規制により、7.2L) |

| 航続距離(EVのみ) | 183〜215km(バッテリー容量により変動) |

| 航続距離(REX使用時) | 約350〜400km超 |

| 車重 | REX追加で +120kg |

| 駆動方式 | 後輪駆動(FR) |

| 特徴 | カーボンCFRPボディ、生粋のEV走行感、都市型プレミアムEV |

■ i3 REX 構造図(ASCII)

[後席下]

┌────────────────┐

│ 647cc エンジン(発電用) │

└───────┬────────────────┘

│ 発電

▼

┌─────────────┐

│ 高電圧バッテリー │

└───────┬─────────┘

│

┌────▼────┐

│ モーター │ → 後輪駆動

└────────┘

6. i3 REXが消えた理由

i3 REXがBMWラインナップから消滅した背景には複数の要因が重なっている。

■ 消滅理由一覧表

| 要因 | 内容 |

|---|---|

| 環境規制の変化 | EUで「ゼロエミッション」優遇が強化され、REXは不利に |

| 急激なバッテリー容量の進化 | 40kWh→60kWh→80kWhへと急増しREXが不要に |

| バッテリーコストが安価に | 発電エンジン追加コスト > バッテリー増量コスト |

| 充電インフラ整備の加速 | 都市部で急速充電器が増え、REXの役割低下 |

| 製造コスト・重量の増加 | 2つの動力システムを併用する構造の難しさ |

| 市場の限定的需要 | REX比率はi3全体の2割前後に留まった |

| BMWの電動化戦略の変化 | iX/i4/i5など完全BEVラインへシフト |

特に「バッテリー容量の進化」が最大のトリガーであり、2013年当時は22kWhだったバッテリーが、現代では70〜100kWhが当たり前となったことで、REXの存在価値が薄れたといえます。

7. BEVがレンジエクステンダーを採用しない理由

完全BEVが主流となった現在、多くのメーカーがREX方式を採用していません。

その理由は次の通り。

- バッテリーの大型化で航続距離問題が解決

- 発電機を積むことで「ゼロエミッション」適合から外れる

- 構造が複雑になり、重量とコストが増加

- PHEVとの市場競合が起きる

- 航続延長は「急速充電インフラの充実」で解決可能

- エンジン搭載は規制・税制で不利

現代EVがREXを採用しない理由(表)

| 理由 | 説明 |

|---|---|

| BEVとしての純度低下 | REXを積むとエンジン搭載車扱いされる |

| 重量増 | 航続距離にも悪影響 |

| コスト増 | 車両価格が上がり競争力低下 |

| インフラ解決 | 充電網拡大でREX不要の世界へ |

日産e-POWERとの違いをさらに深掘りする

■ 技術思想の違い(詳説)

BMW i3 REXは「EVのバックアップ装置」であり、

日産e-POWERは「エンジン発電を常用するハイブリッドシステム」である。

i3はあくまで「純EVの航続を伸ばすための補助」であり、バッテリーが十分ならREXは自動で停止する。

一方e-POWERは効率の良いエンジン回転域を維持できるため、エンジンを常用する設計であり、REXとは全く異なる思想である。

深掘り比較表(より詳細)

| 項目 | i3 REX | e-POWER |

|---|---|---|

| システムの目的 | 航続距離を延長する補助機 | エンジン効率を最大化したハイブリッド |

| EVとして走れるか | 完全EVとして成立 | バッテリーのみでは短距離限定 |

| システムの複雑性 | 単純(発電のみ) | 複雑(高出力エンジンで発電制御) |

| 走行フィール | 完全なEV感、極めて滑らか | 発電音がありEV感は薄れる |

| 用途 | 都市EVの弱点(航続)補助 | 低燃費ガソリン車の上位互換 |

中国市場のEREVの状況

広大な中国の長距離移動をカバーするには、現在の中国製BEVでは、役不足のようです。

そこで、EREVは「Extended Range Electric Vehicleの略」が好調なようです。

中国の理想汽車は、容量44.5kWhバッテリーと発電用1.5リッター4気筒ターボエンジンを組み合わせた、いわゆる普通のPHEVです。バッテリーを使い切った後、発電用エンジンが駆動するシリーズハイブリッド形式での「EREV」として機能します。

ただし、世界基準のREX定義を満たしているわけではありません。(ここがポイント)

BMWでレンジエクステンダーが復活する可能性

結論からいうと、BMWがREXを再び採用する可能性は低いでしょう。その理由として、BMW自身が次世代BEVプラットフォーム「Neue Klasse」で大容量バッテリー・高速充電・効率化を推し進めていることが挙げられます。

復活が難しい理由

- 環境規制(ZEV規制)が「エンジン搭載=不利」に

- Neue Klasseが「80〜120kWh級の大容量EV」を前提にしている

- 航続距離は700〜800kmが主流へ

- 急速充電が10〜15分で80%の時代へ

- PHEVラインが依然として好調でREXのポジションがない

復活可能性を点数化

| 項目 | 可能性 |

|---|---|

| 都市型小型EVへの搭載 | 20% |

| SUV・大型車への搭載 | 10% |

| 長距離向け特殊用途 | 5% |

| 商用車REX | 15% |

| 総合復活可能性 | 10〜15% |

要するに「技術的には可能だが、戦略的にやる価値がない」という状況である。

まとめ

- BMWのレンジエクステンダーはi3専用のユニークな航続補助システムだった

- バッテリーの急速な進化・コストダウンにより役割を終えた

- 北米におけるREXの規制強化ルールで存在意義を失った

- 中国市場のEREVは、ただのPHEVに過ぎず、EV補助のREXとは意味が異なる

- e-POWERとは根本的な思想が異なる(EV補助 vs ハイブリッド)

- 現代BEVは高容量バッテリー+充電インフラでREX不要の時代へ

- BMWでの復活可能性は低いが、商用車などで僅かな可能性は残る

総合的に見て、i3 REXは時代の狭間に存在した「過渡期の名車」であり、EV普及を支えた重要な技術であった。今後はバッテリーと充電インフラの進化によって、レンジエクステンダーは歴史的役割を終えつつあるといえる「まとめ」になります。