BMW車搭載の48Vマイルドハイブリッド(MHEV)とメルセデスベンツが搭載するBSGとISGとの違いを解説します。

ハイブリッドの概要

ストロングハイブリッドとは

- 航続距離全体は、基本的にエンジン駆動によるもの

- エンジンと電気モーターという2つの動力を1台の車に搭載していること

- 駆動用バッテリーに蓄積された電気とモーターにより、エンジンを停止した状態でも走行可

- エンジンの代替相当となるモーター駆動が行え、燃費やパワー向上に貢献するハイブリッド車

マイルドハイブリッドとは

- MHEV:マイルドハイブリッドの略語

- 発進時の加速補助など、あくまでエンジン駆動の補助機能として、モーター駆動の「アシスト」が行えるハイブリッド車

- 12V/24V/48Vなど数字が大きいほど、モーター出力が大きくなります

- ストロングハイブリッド車のように、広範囲な速度域でモーターを主とした駆動はできない。

BMWにおけるハイブリッドの歴史

2009~2015年、エンジンパワーアシスト型のBMWアクティブハイブリッド車を市販していました。しかし、欧州市場では高速走行が主体であり、パワーアシスト型のハイブリッド車は好まれず、ラインナップから消滅しました。

実際、日本車の低速域の燃費重視型ハイブリッド車が欧州市場を席巻してはいません。それはアウトバーンにおいて、本領を全く発揮できないからです。

世界の電動化はBEVが本線となりました。

近場移動は、BEVで走行し、長距離はエンジンが受け持つというPHEV車に、過渡期としてのハイブリッド車にポジションを譲りました。

マイルドハイブリッド車は、内燃エンジン車の燃費効率を低コストで満たすための策として、全車に展開する流れを進めています。

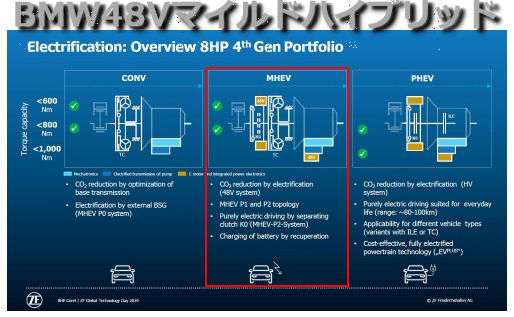

マイルドハイブリッドの種類

レベル0から4までの5パターンでマイルドハイブリッドの機能が異なります。

レベル0

- 従来のスターターモーター設置位置に配置

- スターターモーターがマイルドハイブリッドモーターを兼用するタイプも含まれる

- ベルト駆動という従来コンポーネントを流用するため、ローコスト

- ベルト駆動であるため、最大トルクの制限やパワーロスがあり

レベル1

- クランクシャフトへモーター直結

- ベルトを介さずにモーター駆動トルクを伝達可能

- クランクシャフトにモーターを連結させるためのスペース確保がデメリット

レベル2

- エンジンとミッションの間にモーターを設置

- ホンダIMA、ベルセデスISGイメージ

- エンジンとミッション間の設計変更に伴うコスト増

- モーターが介在することによる駆動ロスの発生

レベル3

- ミッション出力軸以降にモーターを設置

- FR車ではドライブシャフト上に設置するイメージ

- モーターが介在することによる駆動ロスの発生

レベル4

- FR車ではリヤデフ以降に設置するイメージ

- モーターが介在することによる駆動ロスの発生

BMWの48Vマイルドハイブリッド

- エンジン停止でのコースティング惰性走行(25km/h以上)

- 減速時のオートエンジンストップは時速15km/h以下

- 燃費向上効果:最大10%

- 12Vと48Vバッテリー間双方向の非常再充電機能によるバッテリー上がり防止

- BMWが搭載する近年のマイルドハイブリッドは、ISG方式に統一されています

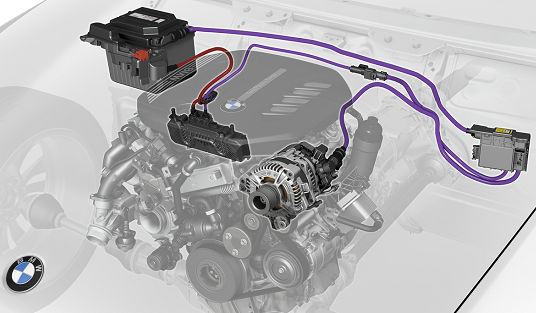

第一世代

従来のオルタネータ強化タイプのベルト駆動ハイブリッド(メルセデスBSG相当)

- エンジンクランクへのモーターのベルト駆動

- エアコンコンプレッサーはベルト駆動

- 直4用(B47)モーター:最大出力11ps(8kW)、最大トルク25Nm(2.55kgm)

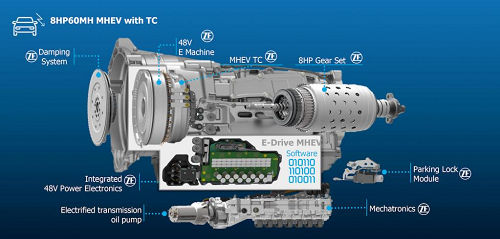

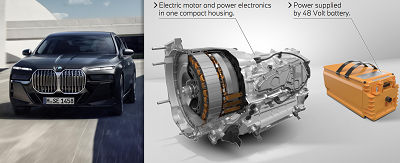

第二世代

トランスミッションとモーターを一体化した高効率マイルドハイブリッド(メルセデスISG相当)

ZF製の8速ATにビルドインされたモーター(第4世代8HPと呼ばれるシステム)

- トランスミッションへのモーター駆動と回生

B47用横置きマイルドハイブリッド:スペック

- B47型エンジン:2.0L直列4気筒DOHCディーゼルターボ

- DC0005N0型交流同期モーター

- モーター:最大出力18ps(14kW)、最大トルク55Nm(5.6kgm)

B47用縦置きマイルドハイブリッド:スペック

- B47型エンジン:2.0L直列4気筒DOHCディーゼルターボ

- モーター:最大出力18ps(14kW)、最大トルク200Nm(20.4kgm)

B48用マイルドハイブリッド:スペック

- B48型エンジン:2.0L直列4気筒DOHCガソリンターボ(G60/5シリーズ)

- モーター:最大出力7ps(5kW)/6000rpm、最大トルク25Nm(2.5kgm)/500rpm

B58用マイルドハイブリッド:スペック

- B58型エンジン:3.0L直列6気筒DOHCガソリンターボ

- モーター:最大出力18ps(14kW)、最大トルク200Nm(20.4kgm)

BMWのPHEV(プラグインハイブリッド)

MHEVやHEVの発展形態が、PHEVです。バッテリーとモーターを増強し、数十キロ程度の移動をバッテリー走行のみで行えるような仕組みです。バッテリーが切れるとエンジン走行に切り替わり、電欠の心配もありません。

第4世代PHEV(2019)

- 2019/BMW 3シリーズ(G20)5シリーズ(G30)のPHEVより搭載

- ZF8速ATと直列に組み合わせたビルドインモーター

- モーター最高出力:109ps

- モーター最大トルク:250Nm

第5世代PHEV(2023)

- 2023/BMW X5(G05)X6(G06)のPHEVより搭載

- ZF8速ATと直列に組み合わせたビルドインモーター

- モーター最高出力:145kW(197ps)/7000rpm

- モーター最大トルク:280Nm/100-5500rpm

メルセデスの48Vマイルドハイブリッド

従来のエンジン補器類

エンジンのクランク軸の駆動力を利用して補器類をベルト駆動

- ウォーターポンプ

- オイルポンプ

- エアコンのコンプレッサー

BSG(ベルトドリブン・スターター・ジェネレーター)

BSG(Belt-driven Starter Generator)の略となります。

基本的にスターターモーター(セルモーター)を駆動用アシストとして利用できるように強化したイメージです。

- 走行時の駆動力について、「ベルトを介したモーター駆動」でアシスト

- 1kWhのリチウムイオン電池

- 48Vの電気システム

- モーター駆動力10ps程度

- オルタネーター

- エンジン始動セルモーター

- エアコンのコンプレッサーはベルト駆動

- モーター:最高出力10kW(定格8kw)、最大トルク38Nm

BSGのメリット

- 従来の発電機(オルタネータ)を置き換えるイメージのため、後付けとしての仕組みが簡単

- 既存のエンジンに追加することが比較的容易に可能

- コストが安い

BSGのデメリット

- ベルト駆動であるため、高パワー、高トルクに耐えられず限界がある

- ベルトの耐久性にやや問題がある

ISG(インテグレーテッド・スターター・ジェネレーター)

ISG(Integrated Starter Generator)の略となります。

エンジンとATの間にモーターを設置したイメージです。

- 走行時の駆動力について、「モーター直接駆動」でアシスト

- 1kWhのリチウムイオン電池

- 48Vの電気システム

- オルタネーター

- エンジン始動セルモーター

- 直6用モーター:最高出力16kW、最大トルク250Nm

- 直4用モーター:最高出力20ps(15kW)、最大トルク200Nm

- 三菱電機製のモーター

ISGは、過去にホンダがインサイトに搭載した「IMA」そのものであり、振り返れば優れたシステムであったと言えます。IMAを捨てプリウスに対抗心を燃やした結果、リコール連発に繋がりました。

ISGのメリット

- エンジン出力軸直結型モーターにより、従来のベルト駆動型(BSG)に比べて、駆動ロスを大幅削減

- 高出力化と発電量の向上に繋がり、搭載車の燃費改善に貢献

- BSGと比べた部品点数の削減、耐久性の向上、低コストに繋がる

ISGのデメリット

- AT一体化となるため、高密度化、スペース確保など、設計時からの考慮が必要

BSGとISGのメリット・デメリット一覧

| 項目 | BSG | ISG |

|---|---|---|

| 接続方式 | ベルトを介してエンジンのフロント(補器駆動)に取り付けられるスターター兼発電機。従来のオルタネータ/スターターを置き換える形。 | エンジン出力軸(フライホイール付近)やトランスミッション側に直結/一体化して配置される方式。エンジン軸に直接トルクを与えられる。 |

| 構造変更 | 外付けで既存エンジンへの適応が容易(比較的少ない構造変更で導入可能)。 | エンジン/トランスミッション周りに一体化するため、設計段階での検討やスペース確保、場合によってはエンジン構造の変更が必要。 |

| 性能目安 | 一般にモーター出力は小〜中(例:ピーク数kW〜約10kW程度の製品が多い)、短時間のアシストや回生、快適な始動が主目的。 | より高出力(BSGより高トルク・高出力になりやすく、例えば10〜20kW程度のクラスもある)ため、より強いアシストや電動駆動寄りの挙動が可能 |

| メリット |

|

|

| デメリット |

|

|

| 市場動向 | 短期的・低コストでのマイルドHV導入例(多くの車種で採用)。ただし、より高効率を求める車種ではISGへ移行する傾向もある。 | 高性能・高効率を狙うモデルや将来的な電動化戦略の中核として採用が増加中。特に高トルクが必要な車両での採用が目立つ。 |

主要な違いの比較

- 構造:BSGはベルト駆動、ISGは直結式。

- 効率:ISGの方が駆動ロスが少なく、エネルギー回生量が多い。

- コスト:BSGは低コスト、ISGは開発・搭載コストが高い。

- 性能:ISGは高トルク・高出力対応で、加速時のモーターアシストがより滑らか。

BMWとメルセデスのMHV違い

- 当初:12Vスターターモーターを48V化し、ハイパワー化する共に他の補器類とのベルト駆動のBSG方式がスタートとなります。

- 現在:BSG方式から、エンジン直結(ISG方式)へ移行し、ベルト駆動が不要となりました。スターターと発電機の機能を併せ持つ、機能進化も同様です。

モータースペックで多少の違いはあるものの、実性能面では大きな差は無いと思われます。

また、BMWは8AT、メルセデスは9ATとISGを組み合わせている点が異なります。

トヨタ製THSの優位性低下

BMWはトヨタ製THSに興味一切無し

BMWとトヨタは提携しており、スープラにBMW製エンジンや車体を提供したり、協業関係にありますが、トヨタ製THSには一切関心を示していません。

BMW自社製ハイブリッドの「アクティブハイブリッド」も早々に市場から撤退しています。

トヨタ製FCEV(水素燃料電池)については、かなり前から試作車完成済ですが、市販化は先のようです。(環境団体向けのアピールとされ、ドイツ市場的にFCEVよりもBEVが先のようです)

ストロングハイブリッドの性能はトップレベルだが

THS2のトヨタ製ハイブリッドのシステムは、唯一無二の仕組みであり、低速域の高効率、低燃費での優位性は、揺るぎないものがあります。

しかし、高速域はエンジン主体となるため、欧州の速度域では、メリットを生かせない状況でした。近年、PHEV化を見据えて、eアクスル方式(ATとモーターの一体化)により、THS2も時代遅れになりつつあります。

48VマイルドハイブリッドやPHEVなど欧州勢の追い上げが加速

2021年以降のCO2規制強化により、欧州車では48Vマイルドハイブリッドの装着率が増加しています。近年のISG方式は、THS2に比べた絶対性能では劣るものの、ダウンサイジングターボとのマッチングの良さ、CO2規制対応向けの付加機能として、今後もコストダウンが進み、性能も向上していくことが予想されます。

BMWの48Vマイルドハイブリッドのまとめ

トランスミッション上に組み込むことにより、エンジンスターターやモーターアシストが効率的に実施できるようになっています。

そして、近年のBMWでは、全てISG方式のマイルドハイブリッドが搭載することが標準化されつつあります。

今後の欧州CO2規制強化の施策により、内燃エンジンのCO2排出規制は強化されていきます。

さらに、PHEVとBEV車とする規制強化のタイミングまで、内燃エンジン車は、全てマイルドハイブリッド搭載、またはPHEV車となることが予想されます。